富山県射水市・新湊地域で毎年10月1日に開催される「新湊曳山祭(しんみなとひきやままつり)」が、ユネスコ無形文化遺産の「山・鉾・屋台行事」として登録勧告を受けました。

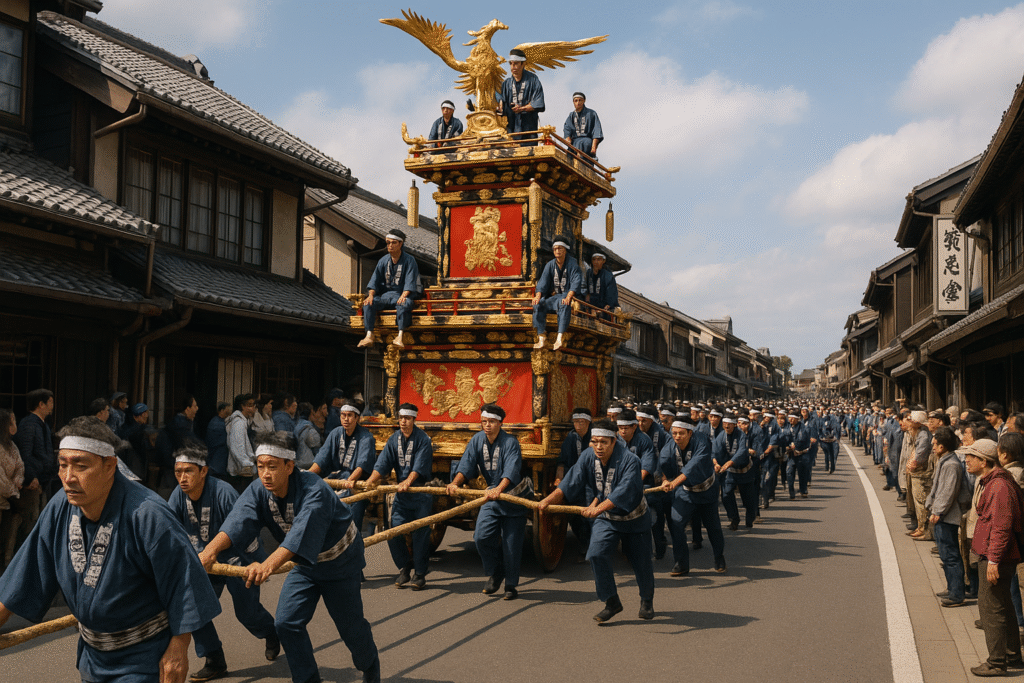

この祭りは370年以上の伝統を誇り、華やかさと力強さを兼ね備えた13基の曳山が昼と夜で異なる姿を見せながら街を巡行します。

当記事では、その魅力やユネスコ登録の意義、今後の展望などについて深掘りします。

新湊曳山祭とは?

新湊曳山祭は、放生津八幡宮の秋季例大祭に合わせて行われる伝統行事です。

最大の特徴は、県内最多となる13基の曳山が、昼は色鮮やかな「花山」、夜は幻想的な「提灯山」として町を練り歩く点にあります。

曳山は、町民たちが手作業で組み立て・装飾し、祭り当日には「イヤサー、イヤサー!」の掛け声とともに、曳山囃子の音色が響く中、狭い路地を豪快に曲がります。

夜には数百個の提灯に灯りが入り、内川沿いの水面に映える姿はまさに絶景。

毎年多くの観光客がこの瞬間を目当てに訪れます。

この祭りは、町ごとに曳山のデザインや装飾が異なるため、それぞれの個性を楽しむことも魅力の1つ。

祭りを通じて地域の絆が深まると同時に、伝統文化が次世代へ受け継がれています。

※画像はイメージです。

ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」とは?

ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」は、地域で大切に受け継がれてきた祭礼行事であり、日本各地の曳山・屋台・鉾を用いた伝統祭りが登録されています。

富山県ではすでに「高岡御車山祭」「たてもん祭り」「城端曳山祭」の3件が登録済みであり、今回の新湊曳山祭が加われば4件目となります。

放生津八幡宮祭の曳山・築山行事は、その歴史的価値と地域住民の参加型の運営体制、そして文化の保存努力が評価され、登録勧告を受けました。

来月開催予定のユネスコ政府間委員会での正式決定が期待されています。

今後の展望

地元では、登録勧告の報せに歓喜の声が上がっています。

放生津八幡宮曳山・築山保存会の四方正治会長は、「夢のような気持ち」と喜びを語り、地震被害からの復興にも良い影響が出ることを期待しています。

能登半島地震によって液状化被害を受けた地域もある中、祭りを絶やさず継続してきたことが評価されており、無形文化遺産登録によって、復興支援のシンボル的な存在になると考えられています。

登録が正式に決定すれば、記念イベントやプロモーションも予定されており、観光振興や地域活性化への寄与が期待されています。

ネット上での反応と声

ネット上では、

・「新湊曳山祭がユネスコに!?」

・「あの幻想的な提灯山が世界へ…感動」

という声が多数見られ、注目が高まっています。

地元出身者からは「ふるさとの誇りが世界に認められる」と喜びの声が寄せられ、観光客からは「来年は絶対現地で見たい」という期待のコメントも。

一方で、

・「混雑が増えるのでは」

・「伝統が観光化されすぎないか」

といった懸念の声もあり、今後は文化の保護と観光活用のバランスが問われることになりそうです。

まとめ

新湊曳山祭のユネスコ無形文化遺産登録は、単なる観光資源としてだけでなく、地域の絆や伝統文化の継承、そして震災からの復興の象徴として、大きな意義を持ちます。

伝統を守りながらも、世界とつながるチャンスを活かすことで、より多くの人にその魅力を伝えていけるでしょう。

370年の歴史が刻む曳山の鼓動を、ぜひ現地で感じてみてはいかがでしょうか。

コメント